當前位置:首頁 > 地方新聞

內(nèi)蒙古:深耕土著品種繁育 筑牢漁業(yè)發(fā)展根基

在碧波蕩漾的達里湖畔,數(shù)百萬尾華子魚逆流洄游,鋪就生命的壯麗圖景;在黃河故道蜿蜒的河道中,人工放流的黃河鯉躍動成生態(tài)修復(fù)的鮮活注腳。內(nèi)蒙古自治區(qū)以土著魚類種質(zhì)資源保護為核心,將種業(yè)創(chuàng)新與生態(tài)治理深度融合,探索出一條“以魚護水、以水養(yǎng)魚”的綠色發(fā)展路徑,為筑牢我國北方生態(tài)安全屏障提供了科學(xué)范本。

一、種業(yè)筑基:守護基因密碼,激活生態(tài)修復(fù)原動力

面對氣候變化與水資源短缺的雙重壓力,內(nèi)蒙古將土著魚類繁育作為生態(tài)修復(fù)的突破口,拯救瀕危基因庫:2023年,易危物種烏蘇里白鮭在內(nèi)蒙古首次實現(xiàn)規(guī)模化人工繁殖,受精率達95%,為高寒水域瀕危物種恢復(fù)提供關(guān)鍵技術(shù)支撐。開展種質(zhì)資源守護行動:依托達里湖雅羅魚、黃河鄂爾多斯段鯰魚等9個國家級水產(chǎn)種質(zhì)資源保護區(qū),建立種群動態(tài)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò),對細鱗魚、哲羅鮭等珍稀物種開展遺傳多樣性保護。推進生態(tài)適應(yīng)性繁育:呼倫湖和文得根水庫魚類增殖站積極與中國水產(chǎn)科學(xué)院黑龍江水產(chǎn)研究所開展緊密合作,共同開展繁育研究,努力提升珍惜瀕危水生野生動物繁育技術(shù),優(yōu)化土著魚苗種培育工藝。達里湖則通過鋪設(shè)人工魚巢、疏浚河道,將華子魚自然產(chǎn)卵率提高至82%,其洄游盛景不僅成為生態(tài)旅游名片,更帶動周邊濕地植被恢復(fù)率達45%。

布設(shè)人工魚巢

華子魚洄游

二、以魚治水:生物操縱技術(shù)重塑水域生態(tài)平衡

2025年,內(nèi)蒙古生態(tài)放流規(guī)模3008萬尾,放流資金1110萬,其中98%為本土物種。在烏梁素海、呼倫湖等重點水域,放流的鰱鳙等濾食性魚類有效抑制藻類暴發(fā),湖體富營養(yǎng)化趨勢得到遏制,水體凈化顯成效。黃河流域放流區(qū)域魚類種群數(shù)量恢復(fù)明顯,黃河鯉等土著魚類重現(xiàn)產(chǎn)卵,群體生物多樣性得到提升。

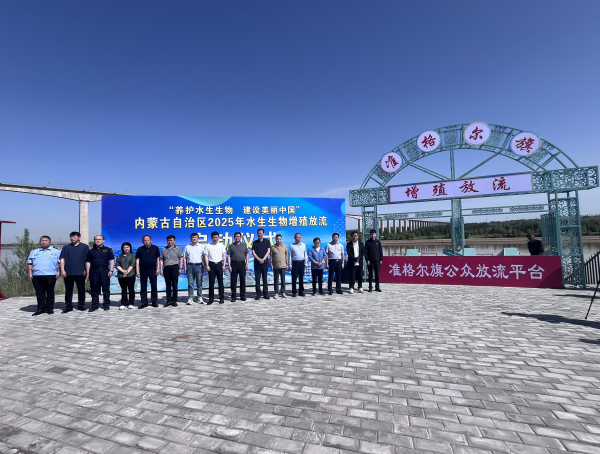

增殖放流啟動儀式

增殖放流活動現(xiàn)場

三、綠色共生:從單一保護到系統(tǒng)治理躍遷

內(nèi)蒙古將種業(yè)保護納入全域生態(tài)治理框架,劃定59.69萬平方公里生態(tài)保護紅線,在9個國家級保護區(qū)實施全年禁漁,設(shè)立界樁458處,2024年清理違規(guī)網(wǎng)具499張,守護魚類產(chǎn)卵場與洄游通道,生命通道再暢通。

釋放生態(tài)紅利,呼倫湖通過持續(xù)十年治理,水域面積恢復(fù)500平方公里,鳥類種群從333種增至361種;達里湖華子魚洄游季年吸引游客超5萬人次,帶動生態(tài)旅游收入5000萬元,生動詮釋“綠水青山就是金山銀山”。

從實驗室里精心保存的一枚魚卵,到江河湖海中躍動的生命群落,內(nèi)蒙古正以種業(yè)振興重構(gòu)人與自然的關(guān)系。這片土地上,每一尾土著魚的繁衍都是生態(tài)系統(tǒng)的自我修復(fù),每一次科技突破都在書寫綠色發(fā)展的時代答卷。守護基因多樣性,就是守護萬物共生的未來;深耕土著種業(yè),方能為北疆大地永續(xù)發(fā)展注入不竭動力。

相關(guān)附件: